目次

- 1 商標

- 2 標章の例

- 3 商標出願・登録

- 4 商標権の譲渡、利用許諾

- 5 商標権の侵害対応

- 6 ブランディングと商標法

- 7 ブランディングと商標の関係

- 8 商標権侵害・商標登録出願などのご相談は弁護士・弁理士齋藤理央 まで

- 9 知的財産権業務について

- 10 商標法に関する情報発信について

- 11 商標「雨降」を巡る審決取消訴訟

- 12 商標法務

- 13 [記述的使用]特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

- 14 情報と法律

- 15 シンボル・エンブレム・ロゴマークを巡る法律問題

- 16 「大阪大学」と「大阪公立大学」の英語名称として予定されている「University of Osaka」という大学名称を巡る紛争

- 17 2020東京五輪オリンピックを巡る知的財産権法上のトピック

- 18 京都芸術大学と京都市立芸術大学の名称を巡る争訟

- 19 役務(サービス)提供におけるキャラクター標章の使用場面

- 20 しんじょうくんとちぃたん☆を巡る紛争事例〜ゆるキャラと法的紛争の一事例

- 21 商標の自他識別力(特別顕著性)

- 22 商標法上の行政救済手続

- 23 商標法

- 24 デジタル商品、役務と商標制度の商品役務区分

- 25 新しいタイプの商標

- 26 商標権侵害について

- 27 正規品の転売と商標権侵害の成否

- 28 商標の先使用権

商標

商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて」「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」或いは「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」を言います。端的に言えば、商品やサービスに付す名称やマーク、シンボル、ロゴなどを言います。

例えば、商品名やサービスの目印となっているロゴマークを作成した場合、当該ロゴマークが商標に該当します。御社の商品名や、ロゴマークなど法的に保護したい場合、また、無断で第三者が使用している場合など法的な相談に乗ることができますので、お気軽にご相談ください。

標章の例

弊所で制作し弊所で使用しているのロゴマーク標章です。このロゴマークについて詳しく知りたい方はロゴマークをクリックしてください。

商標出願・登録

商標は登録しなければ商標権を付与されません。そこでまず、特許庁に対して商標の登録が必要になります。商標出願、登録業務を代理で行うことが出来ますので、お気軽にお問い合わせください。

商標の出願に際して発生する種々の手続きを代理して行う業務です。

商標の出願とは?

商標登録を受けようとする者は、①商標登録出願人の氏名又は名称,②住所又は居所,③商標登録を受けようとする商標,④指定商品又は指定役務,⑤商標法施行令別表で定める商品及び役務の区分次に掲げる事項を記載した願書に,必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければなりません(商標法5条1項)。原則的に,商標登録出願に係る願書を提出した日が商標登録出願の日として認定されることになります(商標法5条の2第1項本文)。商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとに行うことになります(商標法6条)。

商標出願代理業務一覧

類似商標の調査

商標を出願する区分に応じて、類似した商標がないか調査を行います。

出願手続

願書を作成し、特許庁に提出します。

審査対応

審査官の実体審査において審査官が,登録拒絶事由があると判断した場合,拒絶理由が通知され応答の機会が与えられます。この際、書面などで意見を述べ、あるいは、補正すべきを補正するなど、反論や訂正を行います。

拒絶査定不服審判

拒絶理由通知に対する反論が認められず拒絶査定がされた場合、拒絶査定に対して不服審判を申し立てることが出来ます。不服審判を依頼者に代わって代理する業務となります。

審決取消訴訟

審判請求も認められなかった場合判断は司法の場に移されます。裁判所に審査官の拒絶査定を是認した審判の取り消しを求めて訴訟を提起することになります。取消訴訟代理業務も取り扱っています。

登録

登録査定がされた場合,所定の登録料を納付するなど登録手続きを行う必要があります。

商標権の譲渡、利用許諾

登録した商標に付与される商標権を売買等の目的とする場合(商標権の譲渡)、或いは第三者に使用させることで利益を得る場合(商標権の利用許諾)、契約当事者において合意を形成し、合意を書面化しておくことが後の紛争を防ぎます。法律の専門家において、合意を書面化したり(契約書作成:1通5万円-)、合意が適切に書面化されているか確認(契約書チェック:1通3万円-)することが可能です。また、代理で譲渡契約や利用許諾契約の締結交渉を行うことも出来ますのでこの点もお問い合わせください。

商標権の侵害対応

登録した商標を侵害した場合、商標権の侵害として損害賠償請求、差止請求などを行うことが可能です。また、商標登録をしてない場合でも、条件を満たせば不正競争防止法や民法などに基づいて、損害賠償請求、差止請求などが可能な場合があります。弁護士において、任意で損害賠償の支払いや商標の使用差し止めを交渉することが出来ます(代理交渉:1件につき当事務所報酬規程の額(下記参照))。また、任意での話し合いでは決着しないとき、訴訟によって決着をつけることも可能です(訴訟代理:1件につき当事務所報酬規程の額(下記参照))。

弊所制作のロゴマークです。標章部分は、ADOBE ILLUSTRATORで自作しています。ロゴマークのグラフィックは、「標章」に該当し、弊所役務(法律事務)と紐づけられることで、「商標」にも該当することになります。このように弊所では商標の元となる標章について自作し、依頼者に対して、制作過程の知見を通した法務を提供できることを強みとしています。

ブランディングと商標法

ブランドとは、商品・サービス(役務)の識別力を言います。

ブランドは、他の商品・サービス(役務)との識別を目的として、商品・サービス(役務)と紐づけられた名称・言葉・記号・シンボル・図形・デザイン単独、或いはその組み合わせで構成されます。

例えば、弊所の場合、弁護士齋藤理央が提供する法律サービスが、商品・サービス(役務)の実態にあたり、これを呼称する、例えば事務所名などが、ブランドに識別力を発生させます。或いは、視覚表現によるリーガルインフォメーションの伝達サービス、というサービスの実態に対して付された、リーガルグラフィックという造語が、ブランドに識別力を与える関係にあります。

このような、例えば言葉・名称など、識別機能を有する商品・サービスと紐づけられた標章(※)を保護するのが、商標法です。

※商標法では、「標章」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものと定義されています(商標法2条1項)。

ブランディングと商標の関係

ブランディングとは、ブランドから世間一般が抱くイメージ(ブランド・イメージ)を、自社の意図するブランドイメージ(ブランド・アイデンティティ)に近づけていく様々なアクションを意味します。

例えば、広告によってブランドの知名度を上げていくことや、プロモーション活動によって、ブランドイメージを形成していくことを言います。

例えば、弁護士齋藤理央として、活動実績や、ウェブサイトの内容によってブラディング活動をしていくような場合です。

コンテンツマーケティングも、ブランドイメージ形成に寄与します。

ブランディングによって形成されるブランドイメージは、標章によって識別されるため、この標章を法的に保護しなければ、形成されたブランドイメージを他社に横取りされる、という事態が生じ得ます。

そのために、ブランディング活動を無駄にしないためにも、自社の商品・役務に標章について商標登録を行い、予めブランドの識別機能を化体する標章を法的に保護しておく必要があります。

商標権侵害・商標登録出願などのご相談は弁護士・弁理士齋藤理央 まで

実際に商標の出願登録業務の取り扱い実績があります。商標登録出願をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。

知的財産権業務について

商標権をはじめとした知的財産権業務を取り扱っています。詳細は下記リンク先もご確認ください。

商標法に関する情報発信について

iC弁護士・弁理士齋藤理央の商標法に関する情報発信は下記リンク先をご確認ください。

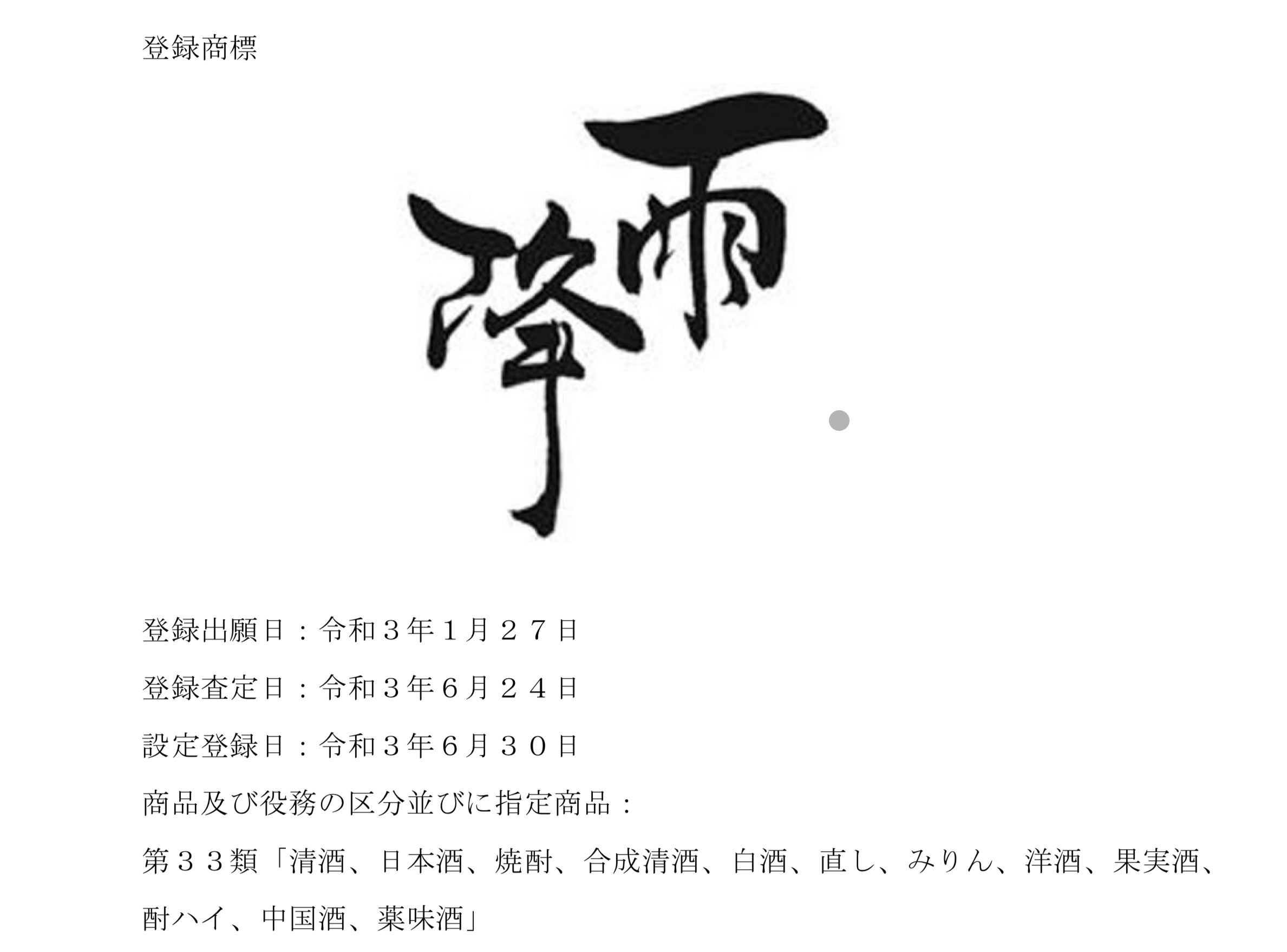

商標「雨降」を巡る審決取消訴訟

知的財産高等裁判所で、商標「雨降」について有効とする判決が下されました。アイキャッチ画像は、判決文別紙より引用しています。 知的財産高等裁判所は、AFURIを巡る紛争の一環で提起された商標「雨降」を無効とするための請求に […]

商標法務

目次1 商標2 標章の例3 商標出願・登録3.1 商標の出願とは?3.2 商標出願代理業務一覧3.2.1 類似商標の調査3.2.2 出願手続3.2.3 審査対応3.2.4 拒絶査定不服審判3.2.5 審決取消訴訟3.2. […]

[記述的使用]特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

商標法26条1項柱書は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない」として、同項2号及び3号は、以下の例示とともに、「特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商 […]

情報と法律

情報法は、❶情報の生産・発信、❷流通・媒介、❸受信・消費までの情報の一生を巡る法制度全般を指す法領域です。 インターネット隆盛の昨今、国民の誰もが情報発信の担い手となっています。マスメディアの発展の中で国民が情報の受け手 […]

シンボル・エンブレム・ロゴマークを巡る法律問題

目次1 シンボル、エンブレム、ロゴマークを巡る法律問題2 商標出願登録3 シンボル、ロゴマークの例4 第三者による商標権侵害が発覚した場合5 ロゴ・デザインメイキングと法 シンボル、エンブレム、ロゴマークを巡る法律問題 […]

「大阪大学」と「大阪公立大学」の英語名称として予定されている「University of Osaka」という大学名称を巡る紛争

「大阪公立大学」の英語名称として予定されている「University of Osaka」を巡り大学名称についての紛争が生じていました。 目次1 今回の紛争はどの様なものでしょうか?2 そもそも名称も法律により保護されるの […]

2020東京五輪オリンピックを巡る知的財産権法上のトピック

この記事は撤回問題、パロディ問題など多くの法的議論を呼んだ2020年東京五輪オリンピックを巡る知的財産権法上の法律問題について、弊所弁護士齋藤理央のメディアコメントを中心にまとめています。 目次1 オリンピックエンブレム […]

商標の自他識別力(特別顕著性)

商標法3条1項は、第6号において、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」の登録を禁じています。このように、自他商品、役務識別力や出所表示機能を発揮しない […]

商標法上の行政救済手続

商標法に準拠した行政不服申立てとしては、商標登録異議の申立て(商標法第4章の2)と、審判(商標法第5章)があります。 審判は、行政が行う訴訟に準じた準司法作用で、商標法上行政不服審査法の特則たる商標法により審査請求ではな […]

商標法

目次1 商標の定義2 商標権の付与3 商標権4 防護標章登録5 刑罰 商標の定義 商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護す […]

デジタル商品、役務と商標制度の商品役務区分

ウェブサイト、ソフトウェアなどのデジタル商品、役務と商標制度の商品役務区分(商標法施行規則別表、以下単に区分という。)はどのような関係にあるのでしょうか。基本的に、以下の例などを参考に、比較の可能な他の商品、役務から類推 […]

新しいタイプの商標

商標(トレードマーク)とは、商品やサービスを象徴するマークやロゴなどを指します。 商標法が改正され、新しいタイプの商標が出願可能となりました。新しいタイプの商標は、①変化商標(①-1動き商標(商標法施行規則第4条)、①- […]

商標権侵害について

目次1 商標権侵害の要件2 みなし侵害3 損害賠償請求4 商標権侵害と共同不法行為 商標権侵害の要件 商標権者は、指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を専有します(商標法25条本文)。このように商標権は […]

正規品の転売と商標権侵害の成否

商標権は、正規品の転売の場合、実質的な違法性がないという論拠で商標権侵害にならないと理解されています。 目次1 並行輸入品における最高裁判所判決2 プログラムの改変と実質的違法性の阻却2.1 iPhone脱獄事件(OS( […]

商標の先使用権

商標法は、先使用権について定めています。 商標法32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこ […]