X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は日本で4500万人のユーザーがいると言われる最大規模のSNSです。情報流通基盤として重要性が高い一方、ユーザーが多いこともありトラブルも多く発生しています。例えば、発信者情報開示の請求件数は世界でも日本が一番多いとされています。

<< 発信者情報開示 >> X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)の匿名アカウント特定

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の権利侵害でまず重要なことは、権利侵害の加害者がどこの誰か特定できるアカウントであるか、あるいは特定できない(匿名)アカウントであるかの見極めです。

例えば公式アカウントや、企業アカウント、身分や氏名を明らかにしていてその身分や氏名が正しい情報であると高い確度で確認が取れるアカウントなどにおいては、加害アカウントの責任者の所在は明らかです。

これに対して、氏名や住所、身分などを明らかにしていない匿名のアカウントは、アカウント運用者がどこの誰か直ちには判明しません。このような匿名アカウントに対しては、加害アカウントの運用者を特定する手続きが必要になります。

このようなX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の匿名アカウントによって権利が侵害された場合、発信者を特定することでどのようなメリットを受けられるでしょうか。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上で、誹謗中傷や著作権侵害など権利の侵害が行われるとき匿名アカウントは匿名であるが故に尊大となって、違法行為をエスカレートさせるケースがあります。そこで、普段現実ではとても口にすることができないような悪口を言ったり、他者の著作物を欲しいままに利用しているケースも見受けられます。

そのような匿名アカウントは、どこの誰か特定することで、エスカレートする違法行為の助長を予防できるというメリットがあります。また、過去の違法行為に対して損害賠償請求(悪質な場合は告訴)などの適正な法的措置を採ることが可能になります。

つまり、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の匿名アカウントを特定することは、それまで、無責任、無自覚に歯止めなく違法行為を行っていた相手を責任を負う立場に置くことができます。このように状況が改善し、法的請求が可能となったり、再発防止を誓約させるなど、特定前に比して飛躍的に状況が改善するケースもあります。

結果的に、違法行為のエスカレートを抑止するとともに、泣き寝入りの可能性があった損害を発信者に責任追求できる可能性も高くなります。これが、違法行為を行った匿名アカウントを特定することの、大きなメリットの一つとなります。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の匿名アカウントによる権利侵害に対する発信者情報開示に基づく発信者の特定手続について、保有情報やその開示手段、仮処分と訴訟の選択など、実際の実務経験、裁判例などをとおしてよくある質問にお答えしています。情報は随時更新しています。

<< 削除(送信防止措置)請求 >> 侵害情報の送信を防止し権利侵害を最小限にとどめます

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上で権利を侵害された場合、その防止を請求することが可能です。

削除(送信防止)措置請求は、権利侵害の発生している侵害ツイートの削除をX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に求めるものです。早期に投稿(ツイート)を削除することで権利の侵害を最小限に抑える効果があります。

令和4年6月24日最高裁判所第二小法廷判決は、ツイッター上の権利侵害に対して、人格権に基づき、本件各ツイートの削 除を求めることができるか否かは、①本件事実の性質及び内容、②本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、③上告人の社会的地位や影響力、④本件各ツイートの目的や意義、⑤本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、「上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができる」と述べています。このようにツイッターにおいてGoogleなどのような検索プラットフォームより一段階引き下げられた基準で削除の可否が判断されることになります。

ただし、発信者を特定し責任を追求する場合は侵害情報の削除を請求するか慎重に検討するべき場合もあります。まずは、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の権利侵害について削除をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)の影響力と適正な措置を採るメリット

TX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は、国内でも1、2を争う利用者数を擁する短文投稿型のSNSです。当初ミニブログという位置づけでしたが、徐々にインターネット上でバイラルメディア(情報拡散メディア)としての地位を確立していきました。

ミニブログとしてそれ自体コンテンツとなりながら、他メディア(ウェブサイト、ウェブログ、Youtubeなど動画投稿サイトなど)の拡散を担う機能も発揮し、2020年時点で四千万人を超える国内ユーザーがいるとも言われ、日本国内で非常に広く利用されているSNSの一つとなっています。

このようにX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は日本で大変ユーザーの多いSNSですから、そこで生じている権利侵害を放置することは大きなデメリットともなりかねません。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上では、誹謗中傷・名誉棄損やなりすまし、肖像権侵害、著作権侵害など様々なインターネット上の権利侵害が発生しています。犯罪勧誘などにも利用されており、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は負の側面も有します。

個人が誹謗中傷や犯罪誘因の被害に遭ったり、法人個人事業を問わず企業が信用毀損の被害に遭うなどの権利侵害が後を絶ちません。キャラクターや肖像、イラストや写真などの無断転載(著作権侵害)を初めとした知的財産権侵害も多数発生しています。

このようにX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は日本有数のSNSである反面、個人や企業に対する誹謗中傷、信用棄損や知的財産権の侵害など権利侵害の温床ともなっています。

そのような影響力の大きいSNSでの権利侵害を放置せず、エスカレートすることを予防することは大きなメリットにつながる可能性があります。泣き寝入りせず、匿名アカウントを特定した上で適正な法的措置を採ることが将来の権利侵害の予防につながるでしょう。

リツイートやいいね!に対する法的責任の追求

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上で権利を侵害するツイートのリツイートやいいね!に対する法的責任追求が可能な場合があります。リツイートやいいねに対する責任追求について複数の裁判例があるほか、リツイートについては固有のURLを調査するなど特殊な対応が必要になる場合もあります。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上のトラブル対応をiCLaw&Content|弁護士齋藤理央に相談・依頼するメリット

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上でなりすましアカウントや、業務上の信用、名誉の毀損を伴う誹謗中傷など信用・名誉棄損、業務妨害、さらに無断転載(著作権侵害)などコンテンツ・SNS上の知的財産権侵害が生じている場合、まずは発信者を特定するための手続きが必要となります。

このX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の加害アカウント運用者を突き止めるために利用されている法的な手続きが発信者情報開示請求です。つまり、加害アカウントが匿名の場合、基本的にアカウント運用者を特定するための発信者情報開示請求が必要となります。また、迅速な権利救済のために侵害ツイートの削除を迅速に行うべき場合もあります。

しかし、現在米国ツイッター本社は任意の発信者情報開示や送信防止措置には応じておらず、アカウント管理者を特定するためには基本的に法的手続きを介した発信者情報開示請求が必要となります。

しかしながら、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求は、米国ツイッター本社を相手方に選択しなければならず特殊なノウハウが必要な場面も少なくありません。

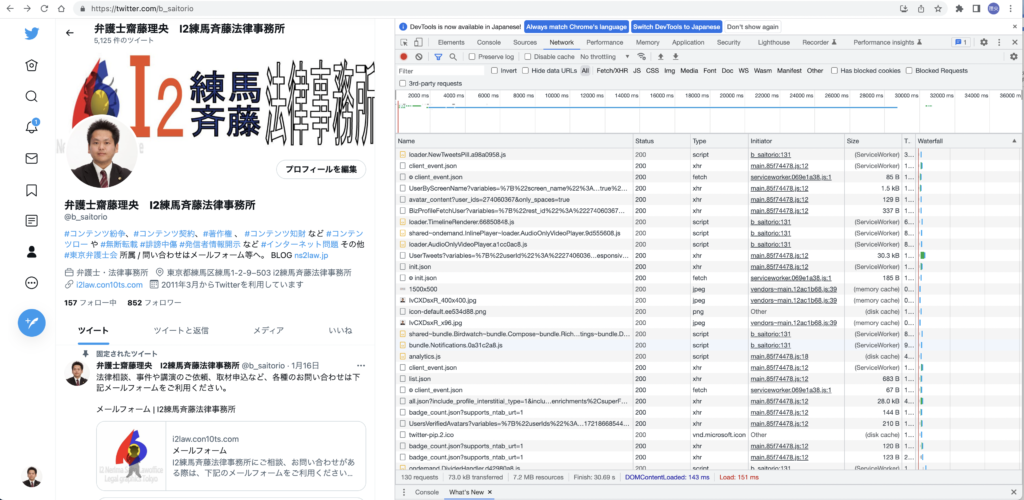

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求訴訟で最高裁判決初めとする判例集に掲載される判決をiC弁護士齋藤理央は複数獲得しています。特にX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)運営するXcorp.に対する訴訟で最高裁判決を獲得しているなど幅広く対応実績があります。

このように、iC弁護士齋藤理央はX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の匿名アカウントの特定について、確かな経験と実績を有します。X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示は特殊な知識が必要な場面もあるため、経験と実績を有するiC弁護士齋藤理央に是非ともご相談をご検討ください。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する電話番号の開示請求<iC弁護士齋藤理央とX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する開示請求の1エピソード>

かつて、電話番号の開示が認められていない時代、SMSアドレスの開示という形で請求を行うケースがありました。

SMSアドレスは開示の可否が裁判所においても判断が分かれていました。2019年札幌地裁で知る限り初めてSMSアドレスの開示を認める判決が出されました。

iC弁護士齋藤理央は、当該札幌地裁訴訟にSMSアドレス開示を促す主張をするなどTwitter/ツイッターに対して、SMSアドレスの開示を求める請求を早期から主張していました。

現在電話番号を開示情報に含める省令改正が令和2年8月31日に公布され、即日施行されています。この省令改正は、同日以前に行われた権利侵害でも同日以降の発信者情報開示請求には適用できると解釈する裁判例が相次いでいて現在では解決された問題と言えるかもしれません。

このように、電話番号の開示がX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)における発信者を特定する有効な選択肢となりえる状況になる前からSMSアドレスの開示を主張していたことなどは、iC弁護士齋藤理央がX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する開示請求に早期から取り組んできたことを示すエピソードの一つです。

ご相談方法

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の権利侵害でお悩みの場合は、下記メールフォームからご相談ください。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)に関連した情報発信

iC弁護士齋藤理央におけるX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)に関連した情報発信は下記リンク先から詳細をご確認いただけます。

令和4年6月24日最二判<犯罪履歴ツイートの削除請求が認容された事例(ツイッター(現X.com)上の忘れられる権利)>

令和4年6月24日最高裁判所第二小法廷判決・民集 76巻5号1170頁(裁判所ウェブサイト)は、最高裁判所がツイッター(現、X.com)上の犯罪履歴ツイートの削除を命じた裁判例です。 目次1 Twitterに対する送信防 […]

リツイート固有のIDを取得してリツイート独自のURLを把握する方法

ツイッターで知ったのですが、リツイートには固有のID番号(SortIndex、id_sor)が振られており、そのリツイート固有のID番号を調べることができ、さらに、ツイート固有のID番号をURLに入れて検索すると、独自の […]

東京地判令和3年7月9日・ハイパーリンクを含んだツイート投稿にプライバシー権侵害責任を認め、仮処分命令に反して情報を開示しなかったTwitter社の不法行為責任を否定した事案[発信者情報開示裁判例紹介]

東京地判令和3年7月9日・ウェストロー掲載(文献番号2021WLJPCA07098009)は、ハイパーリンクそれ自体によるプライバシー権侵害を肯定しました。また、発信者情報開示を命じる仮処分命令にしたがわず発信者情報を開 […]

トレース検証画像の埋め込みツイートに関する裁判例雑感

本裁判例は、ツイッター上の著作権侵害などの権利侵害について発信者情報開示を請求したものです。提訴時期や、仮処分が先行していたことから、電話番号の開示に主眼を置きつつ、IPアドレスなども併せて開示を請求したのではないかと考 […]

原告ツイートのスクリーンショットを埋め込んだツイート投稿について著作権法上違法とされた事例・裁判例紹介

令和3年12月10日東京地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト は、原告ツイートのスクリーンショットを埋め込んだ発信者ツイート投稿について著作権法上の引用の成立が否定された事案です。 目次1 事案の概要1.1 本件 […]

Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介

弁護士齋藤理央で担当した裁判例が裁判所ウェブサイトに掲載されました。これで、弁護士齋藤理央の担当裁判例として裁判所ウェブサイト掲載は12例目になります。この事案は争点が複雑であるため、その先例的意義について簡単にまとめて […]

判例解説「リツイート事件最高裁判決」について

令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷は、平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件について、一審被告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 弁護士齋藤理央は、このいわゆるリツイート事件といわれるSNS上の著作 […]

「リツイート事件」よくいただく質問と回答

リツイート事件と呼ばれる著作権侵害事案に、令和2年7月21日最高裁判所判例がくだされました。弁護士齋藤理央では、事案担当事務所としてリツイート事件について、情報を発信しています。本項では、リツイート事件の概略と、よくある […]

ツイートアイコンを巡る発信者情報開示について

目次1 ツイートアイコンを巡る仮処分命令についてニュースサイトに掲載されました1.1 ソーシャルメディアでの反響1.2 本件の所感2 仮処分命令を是認する第一審裁判例が東京地方裁判所で出されました3 カリフォルニア法人へ […]

平成30年4月25日知的財産高等裁判所第2部判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件)

こちらの事件、担当させて頂きました。 最高裁で審理される可能性があり、別の判断になるかもしれませんが、サイバー法化が進む #著作権 実務で、自分を除いて本当にトップレベルの法律家の方々と、最先端の議論を進められたのは幸せ […]

インコーポレーションに同一性保持権侵害を認めた2つの知的財産高等裁判所裁判例

インラインリンクと呼ばれる技術は、実際には自動リンクとインコーポレーションという技術に分解して理解するのが正確です。リツイート事件などで著作者人格権侵害が認められているのはインコーポレーションの部分と理解する方が正確です […]